伊勢神宮(-JINGU-)◆ 神楽殿(KAGURADEN)

伊勢神宮・外宮「神楽殿」

竣工(再建年)

- 2000年11月

設計者

- 清水建設

建築様式(造り)

- 入母屋造り

- 鉄骨造り

- 地下1F・地上2階建て

発願者

- 神宮司庁

伊勢神宮・内宮「神楽殿」

竣工(創建年)

- 1978年(昭和53年)

建築様式(造り)

- 入母屋造り

- 鉄骨造り

- 一重

設計者

- 大江宏建築事務所

施工者

- 竹中工務店

発願者

- 神宮司庁

項・一覧

- 1 伊勢神宮(-JINGU-)◆ 神楽殿(KAGURADEN)

- 2 神楽殿の読み方

- 3 神楽殿の役割

- 4 神楽殿でできること

- 5 伊勢神宮「内宮/外宮」の祈祷の予約受付に関して

- 6 御神楽(祈祷)・御饌の所要時間

- 7 お神楽の申し込み方法

- 8 伊勢神宮「内宮/外宮」で御神楽を申し込んだ後(受付後)の流れ

- 9 内宮と外宮の御神楽は内容が異なるの?

- 10 伊勢神宮・内宮or外宮の祈祷を受ける際の服装の規定

- 11 伊勢神宮「内宮/外宮」の神楽殿の混雑具合

- 12 伊勢神宮・内宮/外宮の参拝停止時間(閉門時間)

- 13 神楽殿内部の様子を少しだけご紹介

- 14 神楽殿の建築様式と建築基準法

- 15 関連記事一覧

- 16 伊勢神宮(内宮or外宮)の神楽殿の場所

神楽殿の読み方

神楽殿は、「かぐらでん」と読みます。

神楽殿の役割

伊勢神宮の「神楽殿(かぐらでん)」は、内宮と外宮の双方の境内にあります。

神楽殿は、「御神楽(おかぐら)」と呼ばれる「舞(踊り)」を神様に捧げて、一種の祈祷を行う御殿です。

御神楽は、「舞楽(ぶがく)」や「神遊び」と呼ばれる「歌と踊り(歌舞/かぶ)」を伴いますが、それよりも少し簡略化した祈願を「御饌(みけ)」と言います。

御饌では、お祓いの後に、神様へ御神札と「神饌(しんせん/お供え物)」を捧げます。

内宮の神楽殿の役割と概要

内宮の神楽殿は、向かって左から「御神札の授与所」「祈祷の受付所」と「御饌殿」「神楽殿」の配置で並んでいます。

「御神札の授与所」では、お札(御神札)・お守・神棚(かみだな)等の授与および、「御朱印(ごしゅいん)」を授かることができます。

直会の関して

なお、ご祈祷の後に「直会(なおらい)」の受付もできます。

「直会」とは、御祈祷の際に神様へお供えした「お神酒」などを、神職の方と色々なお話を交えながら、いただくことのできる会のことです。

直会の会場は、内宮の神楽殿の近隣の「饗膳所(きょうぜんしょ)」となります。

外宮の神楽殿の役割と概要

ところで・・「神楽(おかぐら)」とは?

「神楽」とは簡単に言うとより多くの神々の御神徳を授かるべく、神様に楽しんでもらうために捧げる歌や踊りのことで、別名で「神遊び」とも言われます。

神楽の「かぐら」は「かぐれる」や「かぐれあう」などが語源とされています。

意味は「神々が寄りつく」です。

後に「神坐(かみくら)」と呼称されるようになり、つまりは神前にて舞われる舞楽全般のことを指します。

神楽の種類として、一般的に以下の2つの神楽に大別されます。

- 御神楽:読み方は「みかぐら」。宮中で舞われる神楽です。

- 里神楽:読み方は「さとかぐら」。一般的に舞われる神楽です。別名で「太々神楽(だいだいかぐら)」とも呼称されます。

そこそこの規模の神社に行くと「神楽殿」があります。

神楽殿はその神社独自の踊りや舞を神々へ奉納するための場所です。

神楽で有名な神社に宮島・厳島神社が挙げられます。

厳島神社の神楽は歌舞伎役者のように派手な衣装を来て、躍動感ある激しい神楽として有名です。

江戸時代では神楽をあげるのに何百万も当たり前のように出していた??

江戸時代では、神宮で御神楽をあげるために何百万、何千万と言う大金を奉納する方がたくさんいました。

御神楽をあげるのはお伊勢参りの極みと言われ、庶民にはとても手が届かない至上の醍醐味でした。

しかし、御神楽を申し込まれる方々は、それなりの身分を持つか、もしくは伊勢講と呼称される団体の代表者たちでした。

神宮の御神楽を奉奏する楽師たちは約30名ほど在籍しています。

この約30名の楽師たちはぬぅあんと!全員、歌・楽器・踊り(舞)ができるエリート楽師たちです。

このような御神楽を演奏するためだけの専任の楽師を抱えている神社は、伊勢神宮の他、熱田神宮と宮内庁だけになります。

神楽殿でできること

- 神楽殿では御神札の授与

- 祈祷受付(御神楽、御饌の申込)

- お守りの授与

- 神宮大麻(御神札)の授与

- 御朱印の授与

- 神棚などの神具の販売

ちなみに神楽殿では、境内の多賀宮(たかのみや)、土宮(つちのみや)、風宮(かぜのみや)のお神札の授与も行っています。

伊勢神宮「内宮/外宮」の祈祷の予約受付に関して

「ご祈祷受付」では「祈祷受付(御神楽、御饌の申込)」、および「次期・式年遷宮の造営資金の申込受付」も行っています。

なお、事前予約は不可となっています。

御神楽(祈祷)・御饌の所要時間

御饌の所要時間

- 20分程度

- 約30分から40分程度

※お神楽の所要時間は、申し込み内容によって異なります。

祈祷の料金と内容

| 祈祷の種類 | 内容 |

|---|---|

| 御饌(みけ) | 初穂料:5,000円以上/上限5名まで |

| 大御饌 (おおみけ) | 初穂料:8,000円以上/上限8名まで |

| 別大御饌 (べつおおみけ) | 初穂料:10,000円以上/上限10名まで |

| 御神楽 (おかぐら) | 初穂料:15,000円以上/上限15名まで。 神楽の種類:「倭舞」 |

| 大々神楽 (だいだいかぐら) | 初穂料:50,000円以上/上限50名まで。 神楽の種類:「倭舞・人長舞」 |

| 別大々神楽 (べつだいだいかぐら) | 初穂料:100,000円以上/上限100名まで。 神楽の種類:「倭舞・人長・舞・舞楽1曲」 |

| 特別大々神楽 (とくべつだいだいかぐら) | 初穂料:500,000円以上/上限500名まで。 神楽の種類:「倭舞・人長・舞・舞楽2曲」 |

これらの料金は最低価格を示しています。

したがって、各コースの最低料金以上の金額をお納めすれば、そのコースの内容の御神楽を実施していただくことができます。

お神楽のコース(種類)と内容

お神楽のコースによって、奉納される御神楽の種類が異なってきます。

倭舞

一般的に有名な巫女が数人で舞う御神楽は「倭舞(やまとまい)」と呼ばれるものです。これは、伊勢神宮のオリジナルの神楽舞となります。

人長舞

この舞は、「人長(じんちょう)」と呼称される「巫女の長(リーダー)」が1人で舞ます。

舞楽

楽器による雅楽の演奏に合わせて、同調しながら舞う舞が「舞楽(ぶがく)」です。

御饌

「御饌(みせん)」は、一般的な普通の御祈祷です。

お神楽の申し込み方法

お神楽は内宮・外宮、双方の神楽殿で申し込むことができます。

神楽殿の社務所へ行き、所定の用紙に「住所・氏名・御祈祷のコース(お神楽のコース)」を選択して記入します。

その後、各コースに準じた「初穂料(お神楽のコース分の料金)」を納めます。

順番待ちが無ければ、すぐに執り行われますが、大抵の場合、待ち時間が発生しますので、殿内の待合室で順番を待ちます。

待ち時間は、その日の申し込み状況や混雑状況によります。

伊勢神宮「内宮/外宮」で御神楽を申し込んだ後(受付後)の流れ

1.お祓い

神職の方による「お祓い」を、まず最初に受けます。

頭を垂れて、お祓いを受けます。

2.神饌を奉納

舞女が御神札と神饌を神様へお供えします。

3.雅楽の演奏開始

準備が整えば「雅楽(ががく)」の演奏が催されます。

4.祝詞の詠唱

神職による「祝詞(のりと)」の詠唱が始まります。

祝詞とは、神様へ捧げる「お経」にようなモノです。

この間、御祈祷を授かる方も、頭を垂れて神様へお祈りを捧げます。

5.御神楽の奉納

舞女による御神楽が催されます。

ここで正式に「舞楽」と「神楽」が舞女によって神様へ奉納されます。

6.終了

儀式の終わりです。

舞女が「神饌(しんせん/お供え物)」を御神前から降ろします。

同時に、すべての演奏も終わります。

7.直会

ご神前に供えられたお神酒をいただく「直会(なおらい)」が、饗膳所で催されます。

直会は、別途、申し込みが必要となりますので、申し込んだ方のみが対象となります。

8.御神札・神饌の授与

最後に、御神札と神饌(お下がり)を授与していただけます。

内宮と外宮の御神楽は内容が異なるの?

内宮と外宮の御神楽の違いはありません。

選択できる「コース(種類)」や「初穂料(料金)」「ご利益」も同じです。

祈祷の予約受付時間

受付時間は(8時から16時)で、祈祷開始時間は(8時30分)です。

事前予約は不要ですが、100名以上の団体は事前連絡が必要です。

伊勢神宮・内宮or外宮の祈祷を受ける際の服装の規定

特別な服装の規定はありませんが、ご祈祷は神様にお願い事をする神聖な儀式です。

神様に失礼のない服装であれば問題ありませんが、スーツやそれに準じた服装が理想的です。

尚、服装の規定は、特別参拝をする場合にあります。

その規定は、「礼服が望ましいが、敬意を失しない程度の服は許可する」という内容です。

敬意を失しない程度の服の詳細とは?

- 「男性は背広・ネクタイ」

- 「女性もこれに相当するもの」

つまり、「ジーパン」「サンダル」「ハイヒール」「派手な服装」は、控えた方が賢明といえます。

伊勢神宮「内宮/外宮」の神楽殿の混雑具合

20年毎に行われる次の式年遷宮には年数があるので、平時は大混雑と呼べるほどの混雑は皆無。

ただし、連休が重なると混雑する模様💘

また、皇室関係などの要人が訪問した時や、祭事と重なった時は待たされることもあるようです。

このような時も受付で待ち時間を伺えば確認できます。

なお、内宮と外宮の混雑比較をすると、内宮の方が混雑します。

また、内宮の神楽殿は、500人も座れる大きな御殿ですが、外宮の方は、小じんまりとした大きさのため、個人でのご祈祷には、外宮の神楽殿の方が、ちょうどよいかもしれません。

御神札(ふだ)とお守の授与時間

午前6時から参拝停止時間までです。

伊勢神宮・内宮/外宮の参拝停止時間(閉門時間)

伊勢神宮・内宮/外宮においての参拝停止時間を次に示します。

- 10月〜12月・・・・午後5時

- 1月〜4月、9月・・午後6時

- 5月〜8月・・・・・午後7時

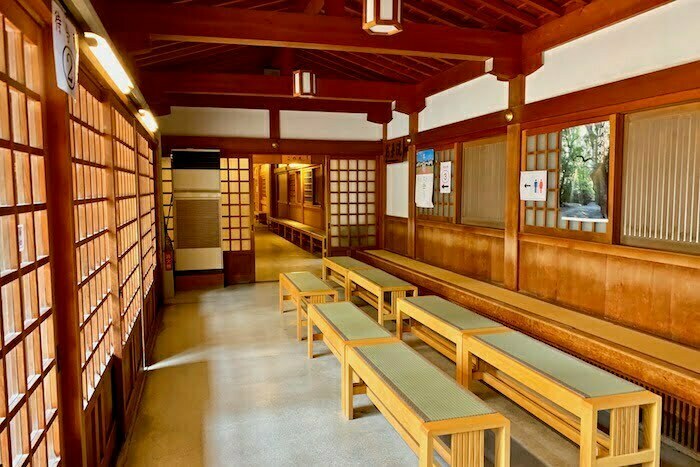

神楽殿内部の様子を少しだけご紹介

神楽殿内は基本、ご祈祷をお願いした方のみ入室禁止になります。また、写真撮影される際は許可を得てください。(以下写真はお借りしたもの)

神楽殿の建築様式と建築基準法

神宮の神楽殿は、神宮の境内の殿舎の木造とは一線を画し、鉄筋コンクリート造りで造営されています。

近年の社寺建築に至っては、「木造建築」よりも「鉄骨造り」の建築物も多く見かける機会が多い気はしませんか?

そこで、ある疑問が脳裏に、ふと浮かんでくるのです。

現在の建築技術を用いて、遠い昔の木造建築物を建てれば、より強固な木造建築物が建立できるのに・・などといったお考えをお持ちではないですか?

実は、現代には「建築基準法」という、建てても良い建築物の基準が定められた法律があり、この法律によって建立できる建物が制限されています。

この「建築基準法」によると「延床面積が1,000㎡(1辺が約16メートル)」を超える建築物を建てる時は「鉄骨造」にしなちゃい!・・などといった法律の規定があります。

・・こホんっ!

そして、この法律は、もちろん、社寺建築においても適用されるのです。

つまり、この法律により、昔のように木造の建物を建てたくても、大きな建物の場合は特に、容易に建てることができないといったことになっています。

関連記事一覧

伊勢神宮の御朱印の全ての種類「125社巡りで御朱印を頂ける数って125個??」

伊勢神宮の御朱印の押印は「最初のページから?途中のページから?」

伊勢神宮の御朱印の受付場所の・受付時間・混雑状況・待ち時間など【地図・PDFあり】

伊勢神宮(内宮or外宮)の神楽殿の場所

「神楽殿」は、外宮、内宮とも参道のほぼ中央部に位置します。

内宮

伊勢神宮・内宮の神楽殿の場所

「二の鳥居」を超えた先の四つ角にあります。

- 内宮の境内地図はコチラ

内宮のオススメ参拝ルート

外宮

伊勢神宮・外宮の神楽殿の場所

「二の鳥居」を抜けた先に見えてきます。

- 外宮の境内地図はコチラ