一般的なお札の種類

一般的に社寺で授与するお札(神札)には、以下のような御札(御神札)があります。

- 「神宮大麻(頒布大麻)」

- 伊勢神宮(内宮・外宮と別宮)で頂ける「授与大麻」

- 「氏神(うじがみ)神社」のお札

- 地域や血縁の関係以外で信仰する神社・「崇敬(すうけい)神社のお札」

以下では、これらの御神札(お札)のおまつりの仕方について述べています。

お札の神棚への収め方(置き方)

神棚の代表的なものとして、「一社造」・「三社造」があります。

「一社造」の神棚

「一社造」は、扉は一つですので、お札は重ねて収めるタイプです。

「一社造」の場合の御札の収め方(置き方)

神宮大麻や伊勢神宮で頂ける「授与大麻」を手前にして、それらの後ろに「氏神様のお札」、そして最後に「崇敬神社(同じ神様を信仰する同士がいない、ごく普通の神社)のお札」になります。

氏神様は地域の守護神に相当します。

この守護神は、生まれた土地の神様「産土神(うぶすなのかみ)」と、今住んでいる土地の神様「鎮守神(ちんじゅのかみ)」のことです。

生まれた土地から引っ越しをされた方は、両方の神様をお祀りすると良いとされています。

「三社造」の神棚

- 「三社造」は、三つの扉があり、扉の位置で収めるお札は決められています。

「三社造」の場合の収め方(置き方)

中央の扉内に「神宮大麻」と伊勢神宮で頂ける「授与大麻」を収めます。

神棚に向かって右側の扉内には、「氏神神社のお札」を収めます。

そして左側の扉内には、「崇敬神社のお札」を収めます。

「神宮大麻」と「授与大麻のお札」が有る場合には、中央の扉内で重ねます。

一番手前は天照大神宮のお札になります。

二社造りの神棚の場合はどうお祀りする?

神棚の中には2座(二社造り)の神棚も存在します。

2座の場合は、向かって右側に神宮大麻(頒布大麻)、左側に手前から「氏神様」その後ろに「崇敬神社」のお札をお祀りするようにします。

イメージ図

崇敬神社 神宮大麻

氏神様

質問!お札のサイズが大きくて神棚の扉内に収まらない場合ってどうするの?

大抵の場合、神棚は御札のサイズ(大きさ)に合わせて作られています。

通常の神棚は、日本全国の神社で授与していただける「神宮大麻(頒布大麻)」の大きさに合わせて作られていますので、収まらないと言うことはありません。

ただし、伊勢神宮の御神札の中でもお神楽を奏上した時に授与していただける「神楽大麻(かぐらたいま)」や「大角祓大麻(だいかくはらいたいま)」は高さがあるので、一般の大きさの神棚では収まりきらないこともあります。

また、複数枚、お祀りする御札がある場合などは、以下でご紹介するように御札を貼り付けて固定する方法があります。

ただし、避けるべき注意点があります。

「天照御大神(神宮札)」や「大国主大神(出雲大社札)」の御札を貼り付けるのは避けるべきです。

必ず神棚を用意して、お祀りするようにします。

もし、どうしても神棚が用意できない場合は、以下でご紹介する「御札の貼り方」を参照してください。

御札(御神札)の貼り方

家が狭かったりして神棚を置けない場合には、お札を貼って祀ることもできます。

御札を貼るのに理想的な場所は、以下のような場所が好ましいです。

- 『明るく清浄な場所』

- 『南向き、または東向きで高い場所』

御札(御神札)の貼り付ける際の注意点

上記で申し上げたような場所に、お札を直接「テープ」や「糊(のり)」で貼ったり、「画びょう」で止め付けるのではなく、「額縁」に入れたり、または、「透明なケース」に入れておまつりしてください。

「額縁」や「透明なケース」は棚の上などに立てかけたり、部屋の壁などに貼って固定してください。

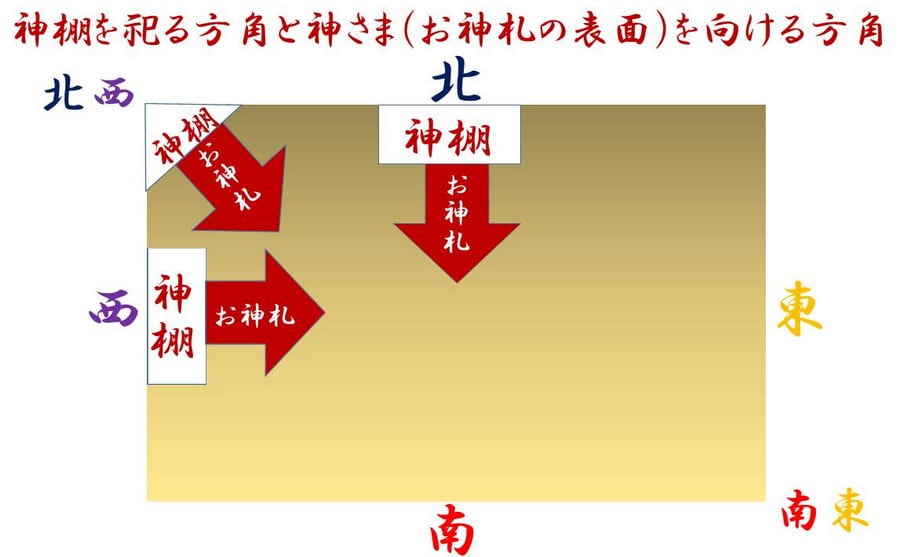

神棚の置き方・置く場所

神棚は、「座敷」や「床の間」が望ましいのですが、最近では、和室や床の間がない家が多いことから『明るく清浄な場所』で『南向き、または東向きの高い場所』を選べば良いとされています。

また、神棚を設ける際は、目の高さよりも少し上の位置に設置します。

ただし「寝室」や「台所」、および「ドア」や「ふすまの鴨居(かもい)」の上などは、人の出入りが頻繁にある場所は避けてください。

なお、「荒神さん」などの「カマドの神様のお札」など、一部、台所にお飾り(貼り付ける)するお札もあります。

最近では、「一社造の柱掛けタイプ」のものも販売されていますので、ワンルームマンションなどの狭いお部屋でも神棚を設けることができます。

御札をお祀りするのに、「南向きまたは東向きが良い」とされる理由

南向きは、中国の君主の地位を象徴するものとして「北に在って、南に向かう」ということが尊ばれてきた影響を受けて、儀礼の場で重要な方角と考えられてきたことによります。

南向きは、中国の君主の地位を象徴するものとして「北に在って、南に向かう」ということが尊ばれてきた影響を受けて、儀礼の場で重要な方角と考えられてきたことによります。

東向は、日が昇る方角であり、重要な方角とされてきたことによります。

お参りの仕方

お参りの仕方は通常の神社と同じ「二拝二拍手一拝」で、朝夕に1回ずつ行います。(出雲大社は「二拝四拍手一拝」)

正月には神棚の正面に注連縄(しめなわ)を飾り付けて、神棚の両側には榊を立てるようにするとさらに良いでしょう。

また毎月、1日、15日や行事日にはお神酒(おみき/おさけ)を供えるとさらに良いです。

その他、マンションやアパートなど、上に住居人がいる場合には「雲」と書いた紙を神棚の上に貼り付けて「天」がすぐ上であることを示します。

お供えの仕方

朝のお供え

お供え物は、洗った米(白米)に塩、水をお供えするようにします。ただ、出勤などで忙しい方もおられると思いますので、最低限、お水は新しいものと交換してください。

他に、「海産の魚」、「乾物」、「野菜」、「果物」などを供えるとさらに良いでしょう。

逆に、臭いのキツい「玉ねぎ」や「ニンニク」をお供えするのは避けます。

お供えの後は、すみやかに1日のご加護をお祈り(二拝二拍手一拝)します。

夜(夕方)のお供え

夜(夕方)は、一家の1日の安全(無事)をご報告申し上げて、上述した一連の拝礼を行います。

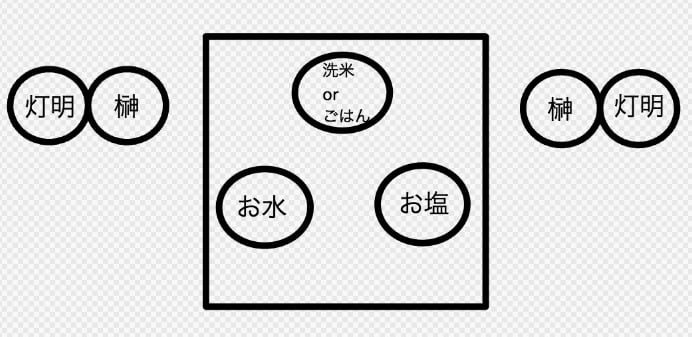

お供えの順番

あまり知られていませんが、お供えする際にお供え物を置く順番があります。

1位は中央と、2位は1位の右側、3位は1位の左側となり、この順番によってお供え物を置く場所が異なり、次のようになります。

三宝(さんぽう/台)を用いない場合

- 5位(お水)3位(お酒)1位(米)2位(お酒)4位(お塩)

神棚の手前には榊(さかき)を立てて、その前に上記のお供え物と、その両側に「灯明(とうみょう)」を立てるとさらに良いです。

「通常の三宝」を使用したお供えの順番

榊は1位(中央)の左右に立てます。また灯明もその手前に立てるとさらに良いです。お供えが済み次第、すみやかにお祈りをします。

「八寸の三宝」使用したお供えの順番

三宝(三方/さんぽう)という台でお供えするのであれば、三宝の台の脚の継ぎ目を手前に向けます。

中央(1位)が「ごはん(洗米)」でその左右に2位・3位としてお神酒(お酒)、お酒の右手前に4位として「お塩」、左手前に5位として「お水」をお供えします。

- へいし(瓶子)=花瓶の形をした白い陶器の入れ物

神棚に飾る道具

- 八寸の三宝

- 皿(カワラケ)

- 酒器(へいし/瓶子)

- 注連縄(しめなわ/正月など)

【補足】服忌(ぶくき)期間の神棚のお参りの仕方について

服忌とは”ぶくき”と読み、これはつまり家族に不幸があった際の死後の期間のことを指します。

服忌の期間は一般的には50日間とされ、この期間を「忌中(きちゅう)」と称します。

神棚のあるご家庭においての忌中の期間中は、通常とは少し異なったお参りの方法をします。

異なったお参り方法とは、神棚の正面に半紙を貼り付けて、お参り(おまつり)をしないようにすることです。

忌の期間が正月をまたいでしまう場合も関係なく、半紙を貼ったままにしてお参りを控えておきます。

このように半紙を貼ってお参りをしない理由は、故人を偲ぶためであり、故人への配慮です。

服忌の期間が終了すれば、半紙を再び取り外して再び、通常のお参りを行います。

家族ではなく「親類や関係者」に不幸があった場合はどうする??

あなたの家族ではなく、親戚や関係者に不幸があった場合は、半紙を貼り付けて喪に服す必要はありません。

通常のお参り(おまつり)をしても良いとされています。

スポンサードリンク -Sponsored Link-

当サイトの内容には一部、専門性のある掲載がありますが、これらは信頼できる情報源を複数参照して掲載しているつもりです。 また、閲覧者様に予告なく内容を変更することがありますのでご了承下さい。

.jpg)

.jpg)

1.jpg)